茶道 精神

茶道 精神 茶道と禅の思想にはどのような共通点があるの?

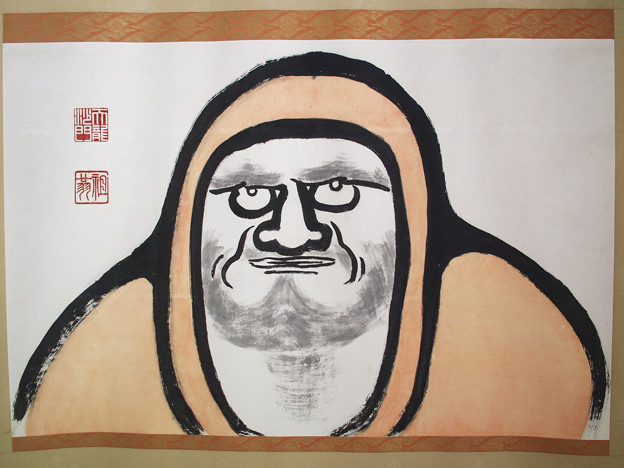

茶禅一昧とは茶道と禅の関係を表す言葉としてよく使われ ますが、茶道と禅とは何故つながっているのか、その関係は わかっているようで、いざ説明するとなかなか難しいものが あります。 茶道と禅のつながり、いったいどこに共通点があるのでしょうか。 ...

茶道 精神

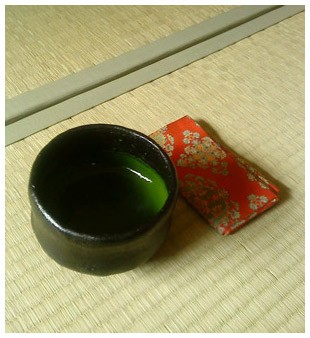

茶道 精神  茶道具

茶道具  茶道 精神

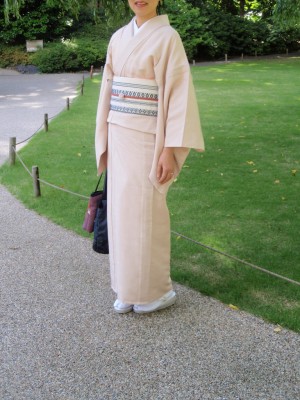

茶道 精神  着物

着物  茶道 豆知識

茶道 豆知識  茶室

茶室  茶道 精神

茶道 精神  茶道 歴史

茶道 歴史  茶道 資格

茶道 資格  茶花

茶花  茶会

茶会  茶道具

茶道具