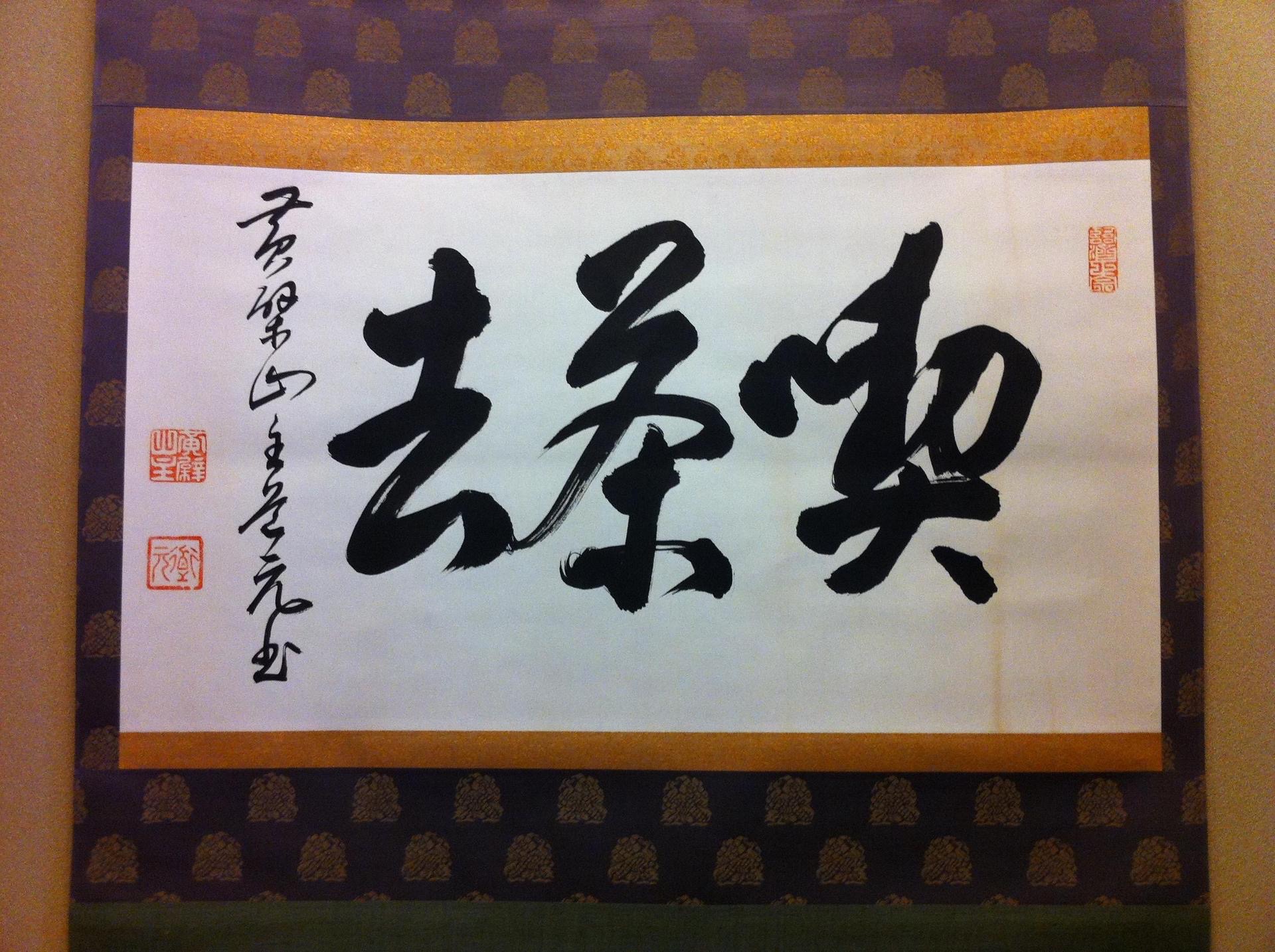

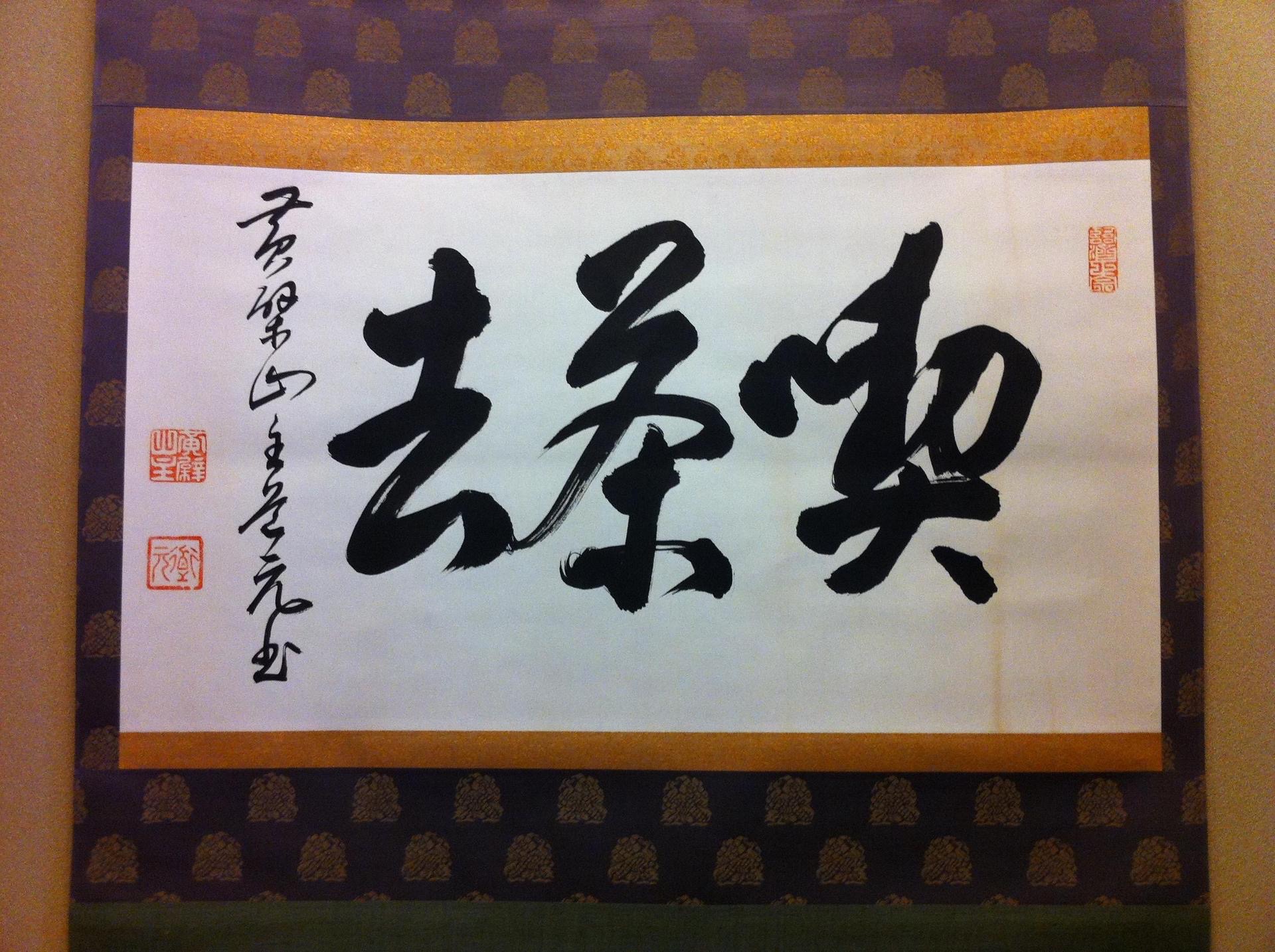

禅語

禅語 茶道でよく使われる禅語10選~意味と解釈~ 茶道・禅語・意味

利休が高僧などの書を好んで以来、 茶道の掛物は、高僧や宗匠の禅語が尊ばれます。 禅語とは、禅の精神を端的に示す短い言葉ですが、 その背景に深い意味が込められているのです。 禅語の意味がわかれば、その掛物を選んだ亭主の趣向も 解ってきます。 ...

禅語

禅語  茶道具

茶道具  茶道 歴史

茶道 歴史  茶会

茶会  茶道具

茶道具  茶室

茶室  茶道具

茶道具  茶会

茶会  茶道具

茶道具  茶道 精神

茶道 精神  茶道 精神

茶道 精神  茶道 歴史

茶道 歴史  茶道 豆知識

茶道 豆知識  茶道具

茶道具  茶道 豆知識

茶道 豆知識  茶室

茶室  茶道 お稽古

茶道 お稽古  茶道 歴史

茶道 歴史  茶道具

茶道具  茶道 お稽古

茶道 お稽古