茶道 歴史

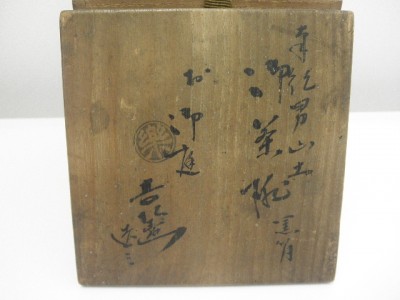

茶道 歴史 裏千家歴代の家元の名前を覚えよう!花押の画像あり!

家元関連の茶会では、家元の花押が付いた御好みのお道具が 多数飾られています。 「これはどの宗匠の御好み」とすぐにわかれば、 より一層、お茶会の雰囲気を楽しめますね。 裏千家歴代の家元の名前と略歴、是非、覚えておきましょう。 裏千家の始まり ...

茶道 歴史

茶道 歴史  茶道 初心者

茶道 初心者  茶道 豆知識

茶道 豆知識  着物

着物  茶道 歴史

茶道 歴史  茶道具

茶道具  茶会

茶会  茶室

茶室  茶道具

茶道具  茶道 初心者

茶道 初心者  茶道 歴史

茶道 歴史  茶道具

茶道具  茶道 初心者

茶道 初心者  茶道 豆知識

茶道 豆知識  茶室

茶室  茶道 お稽古

茶道 お稽古  抹茶

抹茶  茶道 お稽古

茶道 お稽古  茶会

茶会  茶花

茶花