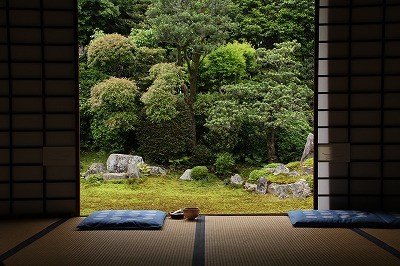

茶道 精神

茶道 精神 一期一会とは?簡単にわかりやすく説明してみた。

また一期一会(いちごいちえ)です。 一期一会が茶道に由来する四字熟語 であることは、既にお話しました。 では外国の方に対して、 一期一会を簡単に説明するには どうしたらいいでしょう。 日本語の四字熟語の説明を 外国の方にするのって 一期一会...

茶道 精神

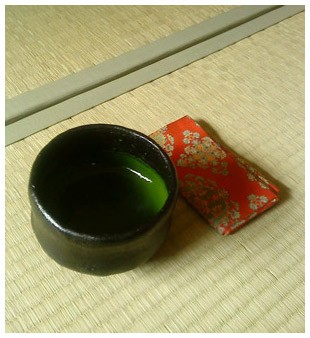

茶道 精神  朝まっちゃ

朝まっちゃ  茶道 お稽古

茶道 お稽古  茶会

茶会  茶道具

茶道具  茶道具

茶道具  茶道 豆知識

茶道 豆知識  茶道 資格

茶道 資格  茶道 お稽古

茶道 お稽古  着物

着物  着物

着物  茶道具

茶道具  茶道 資格

茶道 資格  茶花

茶花  茶道 点前

茶道 点前  茶道 歴史

茶道 歴史  茶道具

茶道具  茶会

茶会  茶道 精神

茶道 精神  和菓子

和菓子